「富田方 山車神輿保存会」を訪問しました。

2025年訪問事業№315-07

訪問先:富田方 山車神輿保存会

日時:2025年6月14日(土)(訪問 スタッフ木村)

「富田方 山車神輿保存会」は、地域住民による山車神輿づくりを通じて、地域コミュニティの醸成を図るとともに、地域の隠れた人材の発掘や、地元で産するものの活用により地域の持っている力の再認識を図ることを目的とし、神輿山車のフレーム、神輿本体の制作、飾りづくりを地域で行っています。

https://www.138npo.org/info/group/index.php?group_id=586(情報サイトより)

現在はメンバー14名。地域の方も手伝いに来てくださるそうです。

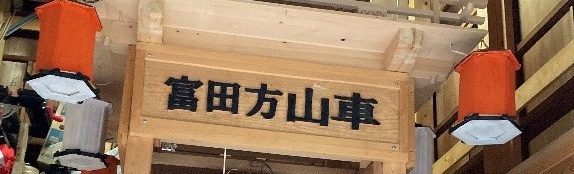

↑この日は、雨のために作業は行わず、会議のみとなりましたが、せっかくなのでということで、現在の山車神輿の保管庫を見せていただきました。

現在の保管庫の様子がこちら↓

この保管庫は、最初こそは大工さんに道具の使い方を習ったものの、以降は素人メンバーのみで工夫して、現在の形まで作り上げたそうです。使っている素材は廃材や貰い物などで、ところどころに元々使われていた跡が…素材に歴史の温かみを感じられるつくりとなっています。

↑保管庫左側の中の写真

犬山城などの建造物の模型も作ったそうです。この技法を生かして、山車神輿が作られており、屋根の部分の緩やかなカーブなどに特徴がみられます。また壁には組子が施されていました。

↑保管庫右側とその中の写真

中には山車神輿が置いてあり、現在も修正作業などをしているそうです。山車神輿の上から下まで、全部一から手作り。細かなところにまで工夫が施されていました。また保管庫右側には天井部分に滑車がついており、神輿を持ち上げるために取り付けているそうです。近くには、神輿を担ぐための2本の太い棒もありました。

↑この山車神輿の特徴ともいえるのが、組子と呼ばれる木工技法。文様の一つ一つが山車神輿の側面や提灯部分などに丁寧に組み込まれていました。

↑車輪近くには、保管庫が立っている神社の裏の竹を用いて作られたものも。熱で竹を曲げ、作り上げたそうです。

代表の鈴木さん、世話役の安井さんを含めた保存会のメンバーの方々にお話しを伺いました。

●きっかけ

町内には若い世代を含んだ約400世帯が住んでおり、毎年、町内の組ごとで運動会をしていました。しかし、その場所が工事で使えなくなり、町内の活動の中心は文化祭を経て、秋の例祭へ。この例祭は毎年、町内の役員を中心に行われており、出店は自分たちで運営し、ステージイベントでは地元の人に出てもらったりしています。小学生までの子たちが子ども獅子として町内を回り、主体となって参加することができますが、中高生や若い世代には主体となって参加できるものがないということで、山車や神輿によって中高生や若い世代が主体的に参加できるようにしたいと思ったことがきっかけになったそうです。

●この山車神輿の特徴

特徴の一つ目は、素人で作り上げたというところです。約400世帯も集まれば、いろんな人が集まってきます。実際、組子が趣味という方がいたり、普段からDIYをする方がいたり、その方たちが山車神輿の制作に多く関わっています。自分たちで作ることによって、その仕組みや構造が分かっているからこそ、修繕は自分たちでできるようになり、長い世代に受け継がれていくものになります。

二つ目は組子が多く取り入れられていることです。提灯部分や山車神輿の側面等々、多くの部分で組子を使っています。

三つ目は山車にも神輿にもなるところで、山車の時は曳き縄につかまって小さな子ども達が参加します。神輿の時は中高生や若い世代が担いで参加します。いろんな世代が楽しめるようにするための工夫で、全国でもこの形は珍しいそうです。

●現在保存会が抱える課題

若い人の参加が少ない、興味を持ってもらえないことが課題となっています。その課題の対策として、子どもたちにものづくりに触れてもらうことが大事なのではと考え、保管庫左側に「わくわくの杜」という場所を作り、物作り体験ができるようにしています。子どもたちはもちろん、多くの世代の人達にも参加してほしいです。

その他にも現在、取り組んでいる課題として、山車が通る保管庫脇の通路が土なので、その道を整備したく、コンクリート柵板を敷き詰めています。

↑保管庫の反対側の写真(わくわくの杜)

↑現在コンクリート柵板を敷き詰めているところ。

訪問して(木村)

今日の”もの”というのは、既製品であったり、そのものの構造やできる過程を知らないまま使われていたりすることが多いように感じます。だから壊れたら捨てるか、専門家に修理を頼むしか方法がありません。でも”もの”というのは本来、「富田方 山車神輿保存会」のように一から作り、その構造や過程を知ることではじめて今までとは違う、”もの”の価値というのが生まれるのかもしれないと気づかされました。また山車神輿を作るにあたって「富田方 山車神輿保存会」は地域の人々の力、その土地ならではの力というのを活用しており、その力を全力で信じ、数々の課題に向き合ってきたのだと思いました。地域の人たちが集まれば、何かを作り上げることができるかもしれない、この土地のものを活かすことができるのではないかと考え、「富田方 山車神輿保存会」の方々は山車神輿を作り上げてきたようです。地域の力とは何だろうという疑問の答えの一つとして考えられるのではと思いました。

10月19日(日)に富田方ふるさと秋祭りが行われます。町内外関わらず、多くの人に見てもらいたいとのことです。また山車神輿は祭りの前日、もしくは当日のどちらかで曳いて回るそうです。ぜひ足を運び、間近で見てみてはいかがでしょうか。

▼いちのみや市民活動情報サイト

https://www.138npo.org/info/group/index.php?group_id=586

▼Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100085746661619